Tout est bon dans le cochon !

Publié le 14 novembre 2025 par Goût, Saveur et Tradition

La charcuterie occupe une place de choix dans notre alimentation.

Héritage d’un savoir-faire ancestral, elle illustre à merveille l’art français de transformer, conserver et sublimer la viande. Née de la nécessité de conserver la chair du porc, la charcuterie est devenue, au fil des siècles, un symbole de convivialité et de goût.

Qui dit cochon dit charcuterie ! Au-delà de sa variété, cette charcuterie reflète l’identité culturelle et gastronomique Française. Elle accompagne les repas de fête, les pique-niques, les apéritifs et s’invite sur les plus belles tables comme dans des bouchons lyonnais et des bistrots de village. Chaque Français consomme en moyenne plus de 30kg de porc par an, les trois quarts sont dégustés sous forme de charcuterie !

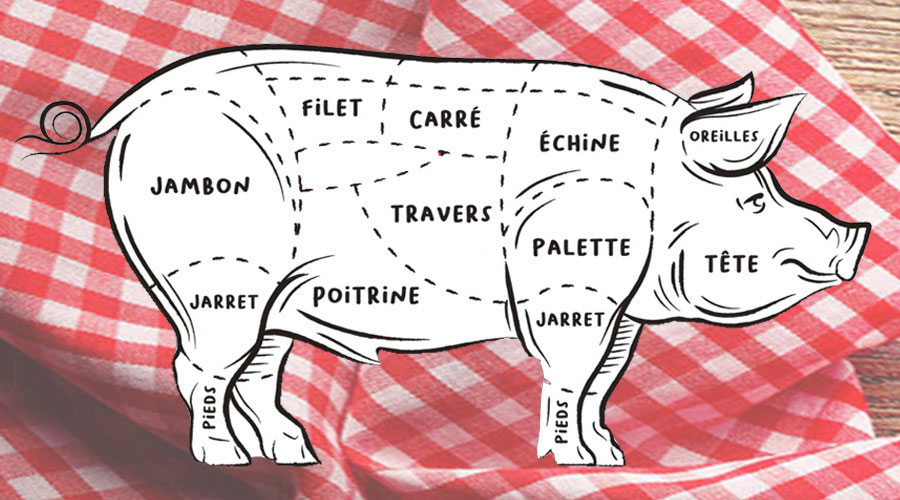

Rien ne se jette dans le cochon

Comme le dit l’adage, tout est bon dans le cochon ! Cette expression fait référence à la polyvalence et à la richesse des saveurs que nous offre la viande du cochon. Du groin jusqu’au jambon, la rate et les rognons, la queue en tire-bouchon, c’est bon !

La charcuterie du cochon regroupe toutes les préparations cuites, salées à base de viande ou abat, et varient d’une région à l’autre.

Jambon, jambonneau, boudin, saucisses, saucisson, tripes, andouillettes, pâtés, font partie de la charcuterie de porc. Les abats ne sont pas en reste : l’estomac sert à la confection des andouillettes, le foie pour les pâtés et terrines, le cœur, la cervelle, les rognons, la gorge et les joues se mangent également. les pieds se dégustent souvent en gelée ou panés, le groin peut se manger en salade, tout comme les oreilles, quant à la queue elle est délicieuse en bouillon, panée ou grillée.

Il y a ensuite les morceaux qui demandent une cuisson plus longue. Ceux que l’on fait rôtir au four : la longe, le filet, la rouelle, l’épaule, la palette… et certaines pièces qui sont délicieuses mijotées avec un peu de vin : épaule, palette, jarret.

Tout est bon dans l’cochon

Du groin jusqu’au jambon

C’est bon

La rate et les rognons

La queue en tire-bouchon

C’est bonDésormais je veux chanter l’cochon

Le pâté, l’saucisson

Répétons sur cet air polisson

« Qui c’est qu’est bon ? C’est l’cochon, c’est bon ! »

Le filet de porc et le filet mignon

le filet mignon est une partie du filet entier. Il s’agit en effet de la pointe fine de celui-ci. Le filet servira à préparer des tournedos ou des steaks de châteaubriand.

Le jarret de porc

Le jarret est la partie des pattes située entre l’épaule et le pied , aussi appelée jambonneau, Le jarret possède un os central recouvert d’une couenne plutôt épaisse.

Le carré de côtes

Le carré de porc, comme son compère le carré d’agneau, est l’ensemble des côtes non séparées. Il se cuit au four, avec ses os pour garder toute sa saveur. Les côtes filet suivent les côtes premières et précèdent la pointe filet.

L’échine

L’échine de porc est le morceau de la partie supérieure du cou. Sa viande est entrelardée, tendre et goûteuse.

L’épaule

L’épaule appartient au quartier avant du porc. Sa viande à fibres épaisses est tendineuse. Elle est généralement préparée désossée et comprend le filet d’épaule et la palette.

Le jambon

Le jambon est tout simplement la cuisse du porc, généralement préparée crue ou cuite.

La palette

La palette est la partie supérieure de l’épaule. Sa chair est savoureuse et moelleuse. La palette est cuisinée rôtie ou braisée.

La poitrine de porc

La poitrine de porc est un morceau de viande désossé et gras provenant du ventre du porc.

Le travers de porc

Le travers de porc est un morceau de viande de porc et de découpe en boucherie, qui correspond aux côtes de l’animal présentes au niveau de la cage thoracique en dessous des membres antérieurs.

Le cochon : des recettes à l’infini

Chaque spécialité raconte une histoire, un terroir et un savoir-faire transmis de génération en génération.

Les pâtés et terrines

Les origines du pâté remontent à l’époque romaine, mais au fil des siècles, les hommes ont décliné la recette pour varier les plaisirs. Les terrines et les pâtés se différencient par leur mode de cuisson. Les terrines sont cuites dès le Moyen-Âge dans des récipients en terre, d’où leur nom, alors que les pâtés désignaient toutes les préparations salées cuites dans une pâte censée protéger la « farce » pendant les voyages.

Les rillettes

Les rillettes sont une spécialité de la Sarthe, mais elles étaient aussi fabriquées à Angers et à Tours. Les rillettes du Mans ont peu à peu gagné plus de notoriété que leurs voisines. Elles étaient à l’origine une façon de conserver la viande de porc après qu’on ait « tué le cochon ». Les rillettes prennent également la forme de grillons, graisserons ou grattons pour le plus grand plaisir des gourmets.

Les jambons secs et salaisons

Dans les Pyrénées, la légende raconte qu’un porc serait tombé dans les eaux salées d’une source aux environs de Salies-de-Béarn. Sa viande, récupérée par des bergers quelques jours plus tard et conservée par le sel, se serait révélée délicieuse. Les habitants de la région auraient ainsi eu l’idée du salage pour conserver la viande. Le jambon sec devient au Moyen-Âge, un symbole d’abondance.

Les andouilles

On retrouve des recettes d’andouille dès 1393 dans des traités de gastronomie au XVIIIème siècle. Les andouilles de Guéméné, de Troyes ou de Saint-Malo apparaissent comme les dignes héritières de la riche tradition charcutière bretonne. Leur fabrication débute par le choix des ingrédients : les chaudins, la viande et les abats de porc et du gras, auxquels on ajoute du sel, des aromates, des liqueurs ou des alcools et des condiments.

Les andouillettes

Dès la fin du Moyen-Âge, on retrouve des références à l’andouillette, mais on ne sait pas si elle était faite initialement de viande de porc ou de veau. Ce mot ne désignait alors qu’une petite andouille. La composition uniquement à base de viande de porc s’impose vers la fin du XIXème siècle, mais certaines régions ont gardé le mélange des deux viandes.

Les boudins

Le boudin noir est l’une des plus anciennes charcuteries connues. Il était déjà mentionné pendant l’Antiquité. On fabriquait autrefois le boudin noir au moment où l’on « tuait le cochon ». Cette charcuterie se compose de sang et de gras de porc, et uniquement de porc, et d’oignons. Puis on le moule dans un boyau naturel et on le cuit selon la recette que l’on veut faire.

Les boudins sont des préparations charcutières très appréciées des français. Les boudins blancs se présentent sous la forme d’une pâte claire à base de viande blanche ou de maigre de porc, à laquelle on a ajouté de la matière grasse et un laitage ou des œufs. Parmi les boudins blancs, on retrouve le boudin blanc de Rethel, le boudin au foie de canard à la toulousaine ou la bougnette de Castres.

Les différentes races de porcs

- Landrace française : il s’agit d’une race venue du Danemark et apparue en France dans les années 1930. Aujourd’hui, il s’agit de la deuxième race en terme d’effectif en France.

- Cul noir limousin : il s’agit d’une race française qui a manqué de disparaître durant les années 80 en raison du développement de l’élevage industriel.

- Pie noir du Pays Basque : ce porc est élevage en montagne en semi-liberté et est apprécié pour sa chair ferme, idéale pour la fabrication de chacuteries basques comme le jambon de Bayonne.

- Porc blanc de l’ouest : il s’agit d’un regroupement de races porcines normandes et craonnaises.

- Porc gascon : il s’agit d’une race porcine française rustique et vigoureuse élevée en pâturages. Ce porc produit un lard ferme et une viande peu infiltrée de graisse, parfaits pour la production de charcuterie haut de gamme sous l’appellation AOC Noir de Bigorre.

- Porc de Corse : comme son nom l’indique, ce porc est exclusivement élevée en Corse et se nourrit de glands, châtaignes et pâturages.

Des régions fières de leurs jambons

- Le Jambon de Bayonne : Originaire du Pays Basque, il est reconnaissable à sa douceur et à sa couleur rosée. Salé avec du sel de Salies-de-Béarn, il bénéficie d’une IGP.

- Le Jambon d’Auvergne : Séché grâce aux vents frais des montagnes, il possède une saveur unique, influencée par l’environnement montagnard.

- Le Jambon de Savoie : Il est élaboré dans les Alpes et possède un goût caractéristique, légèrement salé, avec des notes rustiques.

- Le Jambon d’Ardèche : Élaboré suivant des méthodes traditionnelles, il est reconnu pour son goût légèrement corsé, résultat d’un séchage en altitude.

- Le Jambon de Corse : Également appelé « Prisuttu », il a une saveur prononcée grâce à un séchage en montagne et souvent aromatisé avec des herbes du maquis.

- Le Jambon des Ardennes : Fumé au bois de hêtre ou de chêne, il dégage des notes rustiques et fumées.

- Le Jambon de Vendée : Traditionnellement enveloppé dans une toile et frotté avec du sel de Noirmoutier, il est moins salé avec une saveur douce.

- Le jambon noir de Bigorre : Produit dans les Hautes-Pyrénées, le Gers et la Haute-Garonne, ce jambon exclusivement issu de porcs noirs est considéré comme le meilleur jambon cru français.

Puisqu’on dit souvent qu’les hommes

Sont des cochons

Tout est bon dans l’cochon

Du groin jusqu’au jambon

C’est bon

La rate et les rognons

La queue en tire-bouchon

C’est bonDésormais je veux chanter l’cochon

Le pâté, l’saucisson

Répétons sur cet air polisson

C’est bon, c’est bon, c’est bon, c’est bon !Houlà mon p’tit gars, j’vais t’dire

Tu sais c’qui est bon ? C’est l’cochon !

C’est bon !